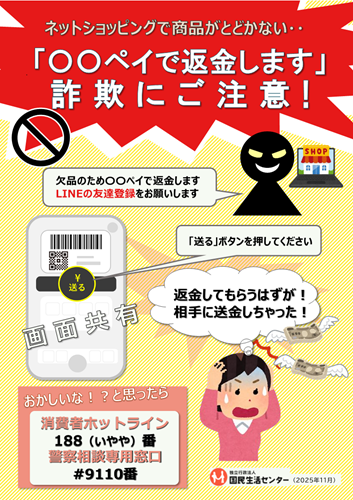

ネットショッピング「欠品のため〇〇ペイで返金します」詐欺に引き続きご注意を!

#ネットショッピング で購入した商品が

#欠品 なので

#〇〇ペイ で #返金 すると言われたら

#詐欺 を疑って!

➡ 188 に相談!

相談事例

在庫切れのため返金すると言われ、指示されたとおりに〇〇ペイのアプリで手続きしたら相手に送金していた

探していた商品をインターネットで検索したところ、他のショップより安く売っていたので注文した。「本日中に振り込めば割引する」とあったので、その日のうちに注文確認メールに記載されていた外国人と思われる個人名義の口座に2万円を振り込んだ。翌日ショップからメールが来て、「在庫切れのため返金する。〇〇ペイで返金するのでLINEにこのアカウントを友達登録して」とあったので指定されたアカウントを友達登録した。その後、LINEの無料通話機能で話しながら、指示されたとおりに〇〇ペイのアプリの「送る」ボタンを押した。再び「送る」ボタンを押すよう指示されたが、おかしいと思い確認したところ、2万円を送金したことになっていた。

(2025年10月受付 40歳代 男性)

返金すると言われ画面共有しながら指示に従ったら相手の銀行口座に送金していた

インターネットでDVDを検索し、他より安価で販売されているサイトを見つけた。代金6,000円は先払いだったので、〇〇ペイで支払った。その後、サイトから「商品が欠品となったため返金したい。〇〇ペイで返金手続をするので、LINEで当方のアカウントを追加してください」と書かれたメールが届いた。指示されたとおり、LINEで手続きしたが返金されない。サイトから改めて「出品者に直接返金させるので、出品者のアカウントを追加してください」とメッセージが届いた。アカウントを追加した後、片言の日本語で話す出品者からLINEの無料通話機能で電話がかかってきた。画面の共有機能を利用しながら、出品者の指示に従って作業したところ、出品者が指定する銀行口座に13万円送金していた。

(2025年10月受付 20歳代 女性)

〇〇ペイで返金すると言われ画面共有しながら手続きを行ったので銀行口座の暗証番号を相手に知られてしまった

インターネット通販で衣類を購入し、商品代金1万円を銀行振込した。今日、「欠品になったので〇〇ペイで返金する」と言われ、LINEの友達登録をした。その後、LINEの通話で相手から〇〇ペイのコード決済アプリで銀行口座を登録するよう言われ、画面の共有機能を利用して相手に指示されるままに手続きを行った。その後、やり取りの途中で怪しいと思ったので、画面共有を終了したが、途中までの手続きの過程を全て見られているため、相手に銀行口座の暗証番号等の情報を見られている。どうしたらよいか。

(2025年9月受付 50歳代 男性)

消費者へのアドバイス

「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください!

インターネット通販で購入した商品代金等の返金の際に、LINEの友達登録や画面共有するよう促されたり、「○○ペイで返金します」と連絡が来たりした場合は、相手の指示には従わず、最寄りの消費生活センターに相談してください。また、画面共有は口座や暗証番号等の情報を知られてしまう可能性があるため、指示されても画面共有はしないようにしましょう。

もし被害に遭ってしまった場合は、すぐにコード決済サービス事業者に申し出るとともに、警察に相談してください。

通販サイトを利用する際は、販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう。

返金詐欺の被害に遭わないためにも、そもそもインターネット通販のトラブルに遭わないことが肝要です。以下のようなサイトは、詐欺サイトである恐れがありますので、事前にチェックするようにしましょう。

- サイト内の日本語が正しく表記されていない。

- 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。

- 価格が通常より安い、大幅に値引きされている。

- 支払方法が銀行振込や電子マネーに限定されている。

- 振込先の銀行口座の名義が個人名である。

- キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。

- サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。

不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう

対応がわからない場合や、不安な場合はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

- *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

- *警察相談専用電話:「♯9110」番

- 発信地を管轄する警察本部等の総合窓口につながります。

本件連絡先 相談情報部

ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について